学校歯科健診について(1)

先日、小学校と中学校の春の学校歯科健診に行ってきました。

昔は「虫歯の洪水」なんていわれた時代もありましたが、最近はお子様や保護者の方のお口の中の衛生面への意識が高まった事もあり、虫歯の数は明らかに減少しています。

しかし、学校歯科健診は児童さん、生徒さんが起立した状態で行われますので、歯科医師は、診療室のように明るい照明の元、仰向けの姿勢をとって頂きながら診る事ができませんので、決して診やすい状況ではありません。。

また、複数人の歯科医師が出務するとはいえ、限られた時間の中で大人数の児童さん、生徒さんの健診をこなさなければなりません。勿論各歯科医師はきちんと健診を行っていますが、高い精度での健診が可能かといわれるとやや疑問符がつくところです。

その健診の難しさをカバーすべく、現在の学校歯科健診では児童さん、生徒さん一人当たりにミラーを2本使うダブルミラーが主流になり、片方のミラーで頬や唇を引いて視野を確保しながらもう片方のミラーで歯を診やすくできるようになっています。

尚、私は普段の診療で使っているライト付きの高倍率ルーペ(拡大鏡:写真1、2)を持参して健診に当たっているので、昔よりは精度の高い健診が可能になってきてはいます。

治療の対象を拡大視野で捉えることにより全ての治療を高い精度で行うことが可能になっています。

しかしそれでも限界はあります。基本、肉眼で見た所見を健診結果としますので、各歯科医師はどうしても歯に着色がある部分や、明らかに穴が開いている部分を虫歯と判定する傾向にあります。

しかし、どうしても見落とされがちなのが隣接面う蝕(歯と歯の間にできた虫歯」なのです。

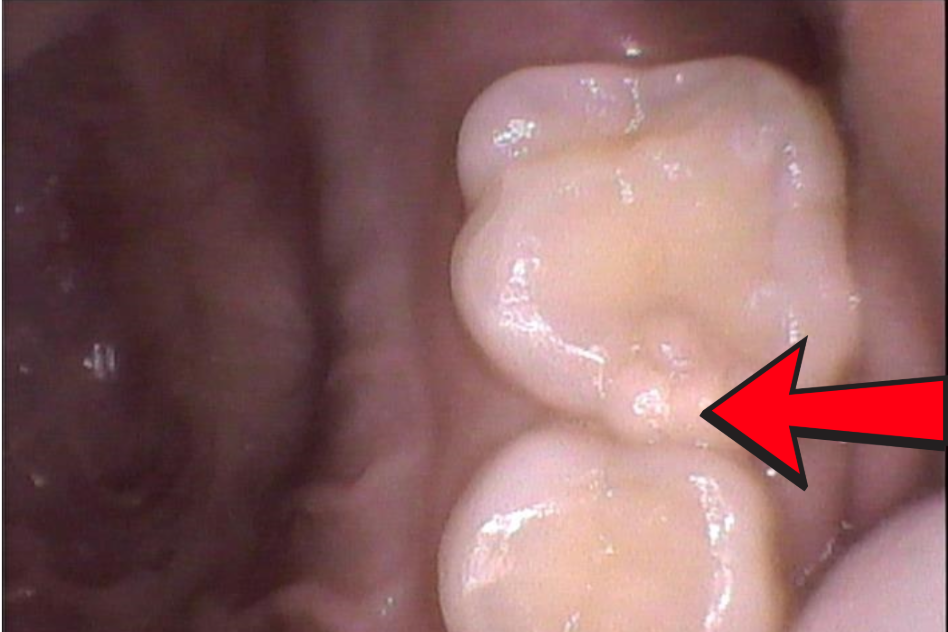

例えば下の写真3をご覧になってください。これは当院に定期的に受診して下さっている小学生のお子様の症例です。

(画像は保護者の方の承諾を得て掲載しております)

一般的に歯の色が白いと言われているのは歯の最表層にエナメル質という組織が存在する為です。しかし、矢印で示した部分がやや不自然に白く濁った色をしているのがお分かりになるかと思います。

隣接面から虫歯が発生すると気付かないうちにだんだん雪だるまのように大きくなり、表層のエナメル質が薄くなる事によりこのような白く濁った色になります。

歯科医院ではこうした歯の色調の変化から虫歯の存在をキャッチする事ができるのですが、学校歯科健診でとなると、穴が開いているわけでもないので見つけるのは簡単ではありません。

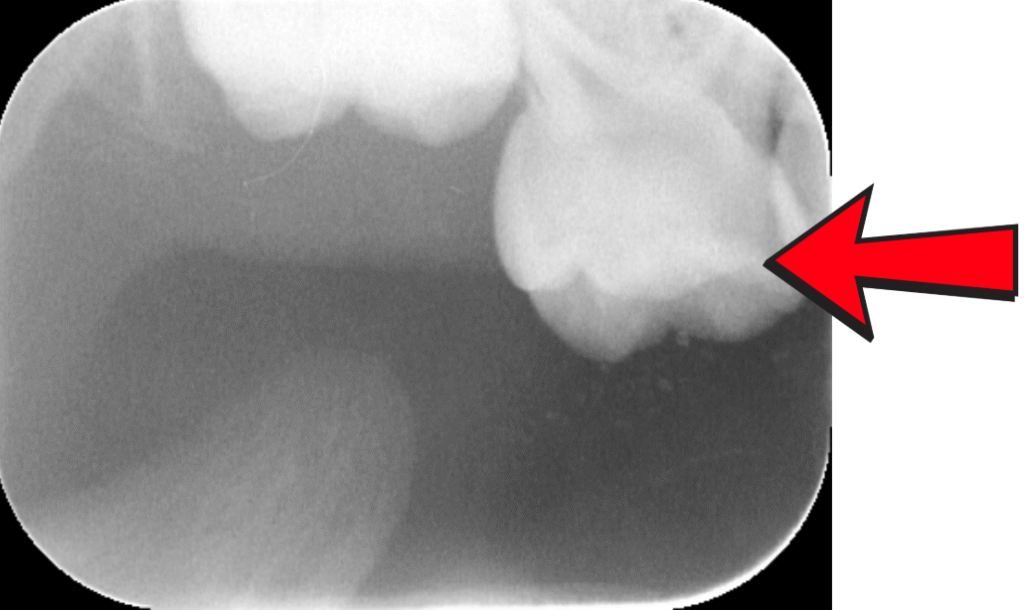

レントゲン(写真4)でも隣接面に虫歯の黒い影が見えます。

さらに、下の写真5も隣接面のエナメル質が白く濁ったり、中にある虫歯がかすかに黒く透けて見えていますが、穴が開いていないので学校健診で必ず見つけてもらえる保証は無いと思います。レントゲンの写真6でも前後の歯にまたがって黒い影が見え、虫歯が発生しているのが分かります。

いずれの虫歯も無症状でしたが、あのまま学校歯科健診でも指摘されず放置していたらもっと虫歯が大きくなってエナメル質が薄くなり、いずれは薄くなったエナメル質が欠けて穴が開いていたでしょう。

そうなる頃には虫歯は歯の神経の近くまで進行している事が多いので、もし神経まで虫歯が達していれば神経が虫歯の細菌に感染しているので神経を部分ないし全部取り除く治療を余儀なくされる可能性もありました。

しかしこのお子様の症例では、お母様が定期的にお子様を連れてきてくださっているお陰で穴が開く前に虫歯を発見できたため、神経までは達しておらず、虫歯を削り取って詰め物をする治療で済みました。

学校歯科健診は普段の日常生活で気付かなかった虫歯の存在を指摘される事により歯科を受診する機会ができ、虫歯のみならず歯の汚れや歯肉の炎症に対する治療や口の中の衛生指導なども受けられるため、口の中の健康に対する意識の向上という意味ではとても意義深いと思います。

しかし、学校歯科健診だけでは限界があるのも事実です。

特に学童期はまだ歯が成熟し切っておらず虫歯の進行も速いケースが多いので、最低3ヶ月に1度の歯科での定期検診、フッ素塗布による歯質強化が有効です。