回天記念館

ゴールデンウィークも終わり、ジメジメとした梅雨時期に入りましたね~。

ゴールデンウィークは、私は疲れたな~、ゆっくりしたいな~っと思っていたので、特に何処かに行ったりはしませんでした。次は取り敢えずお盆休みが来るのを楽しみに頑張ります(笑)!

ところで、昨年のお盆休みの時の話なんですが、元々太平洋戦争の史実に関心のある私はインターネットで検索し、山口県の瀬戸内海に浮かぶ大津島という小さい島に回天記念館という特攻資料館がある事を知りました。

私は以前から太平洋戦争末期に大日本帝国海軍で行われた特攻作戦に関する資料館として有名な鹿児島県の知覧特攻平和会館に行きたいという希望を持っていました。

パリ五輪の女子卓球で見事メダルを獲得した早田ひな選手が「卓球ができているのは当たり前じゃないということを感じたいので行ってみたい」と言われていたことでも話題になりましたね。

でも私はスケジュールや遠方という都合もあり行くことができず、未だに行けていません。

昨年のお盆休みも何かと忙しかったのですが、1日だけ自由な日があったので、広島からそう遠くない山口県の大津島なら日帰りで十分行けますし、回天記念館に「よし行くぞ!」となったんです。

知覧の資料館が人間の操縦する戦闘機が爆弾を抱え、直接敵の艦艇に体当たりする空からの特攻を主に扱っているのに対し、回天記念館は海中からの特攻を扱っています。

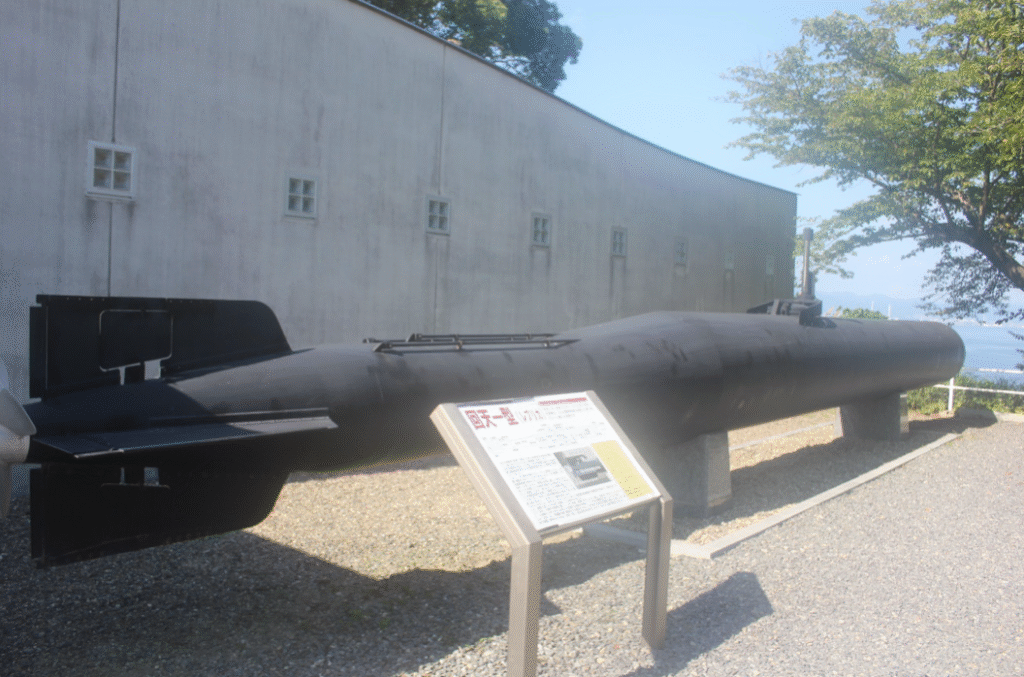

回天とは別名「人間魚雷」と呼ばれる特攻兵器です。魚雷は本来、潜水艦や航空機等から発射された後海中を航行し、海中で敵の艦艇に命中させる兵器ですが、回天はそれを人間が操縦できるように改造し、爆弾を抱えたまま海中で敵艦に体当たりする特攻兵器として開発されたものです。

どちらも戦況が悪化し敗色濃厚となった大日本帝国海軍が苦肉の策として立案した特攻作戦に投入され、搭乗員の脱出機能は備えておらず、出撃した搭乗員はまず生きては帰れないという悲惨なものでした。

山陽自動車道を車で山口方面へ走り、徳山東ICで降りて徳山港へ。駐車場は有料でしたが広く、そんなに高くなかったです。そこからフェリーに乗って大津島へ向かいました。

出発進行~。やっぱり大小様々な島が点在しているのが瀬戸内海の魅力ですよね~。

左側奥には石油コンビナート、右側にはタンカーが航行していますね。

40分余りで大津島の馬島港に到着しました。

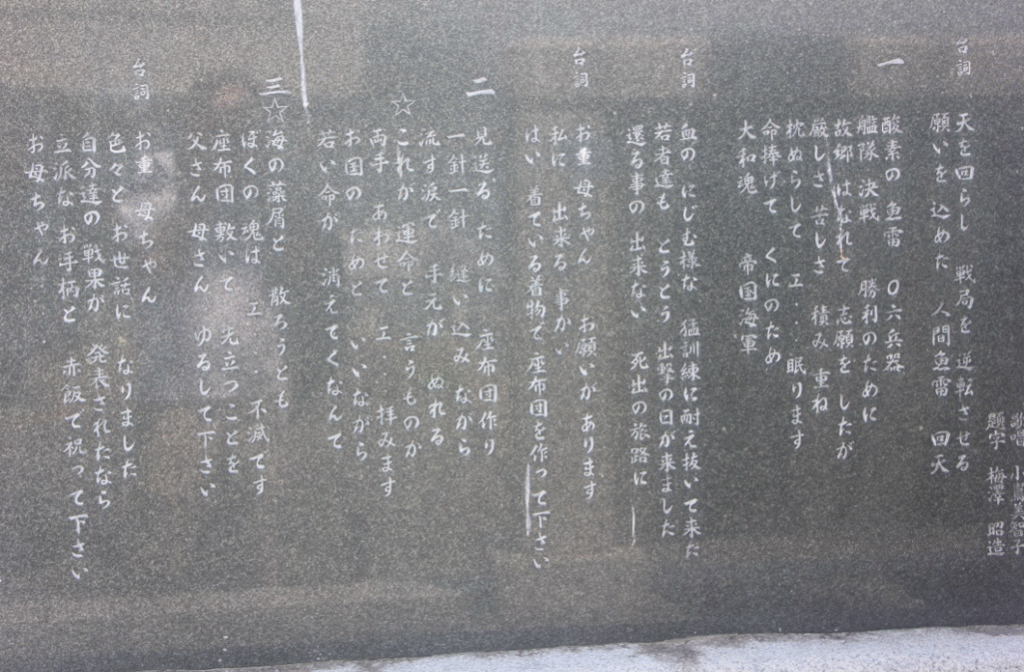

港の近くの公園に建立されていた石碑です。最後の5行なんて、もし我が子がこんな事を言ったなら本当に胸が張り裂けそうです。

何の気なしに岸壁から海面を眺めていたのですが、何とエイが!悠々と泳いでいてビックリしました。

暑かったし、途中坂道も歩いたのでたくさん汗もかきましたが、ペットボトルのお水を準備していたので大丈夫でした。

徒歩10分で回天記念館に到着しました。石の通路の両側には回天に搭乗した全ての戦没者の方の名前と故郷が刻まれた石碑が並んでいます。

本当に北海道から沖縄まで、全国から集まって来られてたんですね~。

これが回天の実物大レプリカです。資料館の中で機体の内部を見学できたのですが、写真撮影が禁止だったので写真が無くて済みません。

機体の真ん中辺りに操縦室があるのですが、人一人が体育座りでやっと入れる位の空間しかなかったんです。こんなところで最期を迎えるなんて、私ならやり切れないし、悲し過ぎます。

記念館は1階建てでそんなに大きい建物ではないものの、館内は順路が複雑ではなく、ぐるりと一周できる構造になっていて、時系列で非常に丁寧にパネルで説明してあります。スタートは何故日本は太平洋戦争に突入したのか?というところから始まり、開戦当初は真珠湾攻撃から快進撃が続くも、次第に国力に勝るアメリカ軍の反撃に遭い戦況が悪化、特攻作戦を実施するに至った理由、回天が開発された経緯、そしてサイパン陥落から本土空襲、原爆投下、終戦、その後の戦後復興、回天搭乗員の生き残りの方々をはじめ、多くの方の尽力でこの記念館が設立された事などが説明されています。

その他、視聴覚室では回天搭乗員の生存者の方の証言ビデオが流れ、出撃前にお別れの挨拶をしている搭乗員の方の肉声を録音テープで聞くことができます。また、出撃前に搭乗員の方が両親をはじめとする家族や婚約者に宛てた遺書、遺品、そして搭乗員の方の遺影が数多く並んでおり、その中にはまだ当時年齢が10代後半の方の遺影もありました。

また、先述した回天の機体の内部構造の展示もありました。

中でも心打たれたのは、回天の訓練中の事故で海底に沈んでしまい、酸素欠乏で亡くなり殉職した方2名が、迫りくる死を前に回天の訓練方法や改善点などを事細かに書き残していた遺書ノートが展示してあったことです。

事故当日は天候不良だったので周囲から訓練を中止するように説得されたものの、「天候不良だからといっても敵は待ってくれないぞ!」と言って訓練を強行した事も原因だったそうです。しかし彼らの殉職、生前の熱意が他の隊員の方達の士気を高めた事も事実だったのです。

全てをじっくり見るのに1時間では足りず、2時間以上は居ましたね。あと、感心したのは若い人が多かったこと。1人で来ている人もいました。最近特攻隊を描いた映画がヒットしたことも影響していたのかもしれませんね。

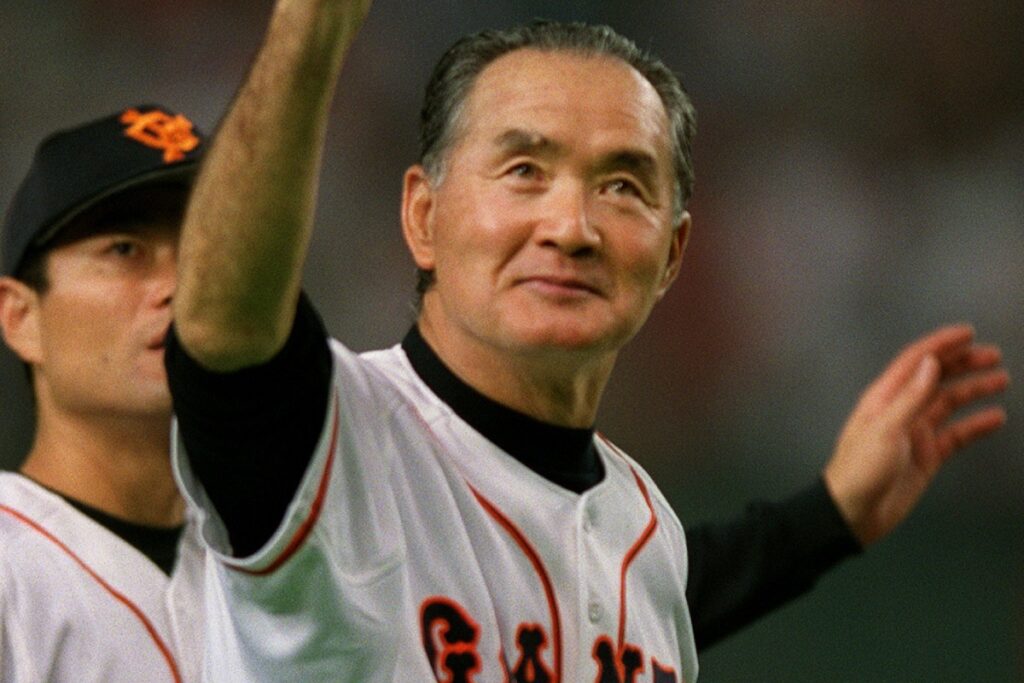

これには驚きました。残念ながら先日お亡くなりになられたプロ野球読売巨人軍の、いや国民的大スター、ミスターこと長嶋茂雄さんが訪れられてたんですね。

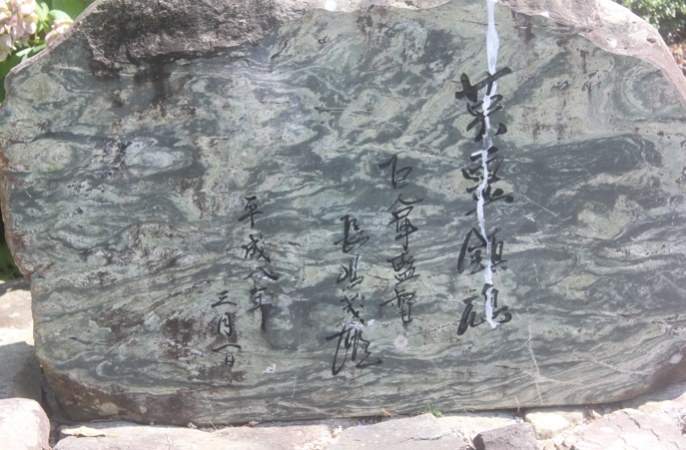

長嶋さんのお名前、回天の戦没者の方を悼む英霊鎮魂という文字が刻まれた石碑がありました。こんなところにも、長嶋さんが国民から愛される一面を垣間見る事ができます。

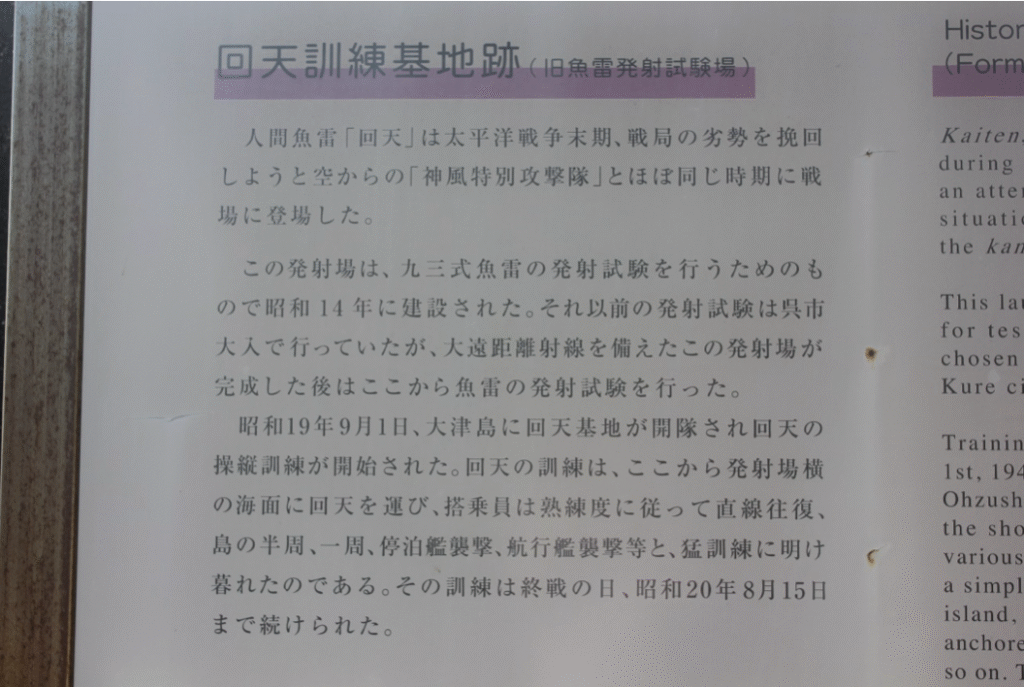

記念館からは離れた所にありますが、回天の訓練基地跡地です。

日本は戦争に敗れたとはいえ、私達が空からも陸からも海からも爆弾の飛んでこない、平和な世の中で暮らせるのは、国を守るために必死で戦ってくれた方々のお陰なんですよね。以前戦時中のラジオ放送の録音を聴いたことがあるのですが、「アメリカのB29の編隊〇機が日本本土へ向かっております。大阪方面なら〇時〇分頃、名古屋方面なら〇時〇分頃に到着予定であります。」と、まるで天気予報のように淡々と空襲警報を発しているんですよね。

あんな状況で安心して日常生活を過ごし、夜間に安眠できるんでしょうか?

それを考えると私達が普段から抱いている日頃の不満、悩み等が贅沢なものに思えてきますよね?

という風に帰りのフェリーで穏やかな瀬戸内海を眺めながら感じましたね。

フェリーの上で夕日に照らされた瀬戸内海を眺めながら私は(気分的には)哀愁を漂わせていました(笑)。

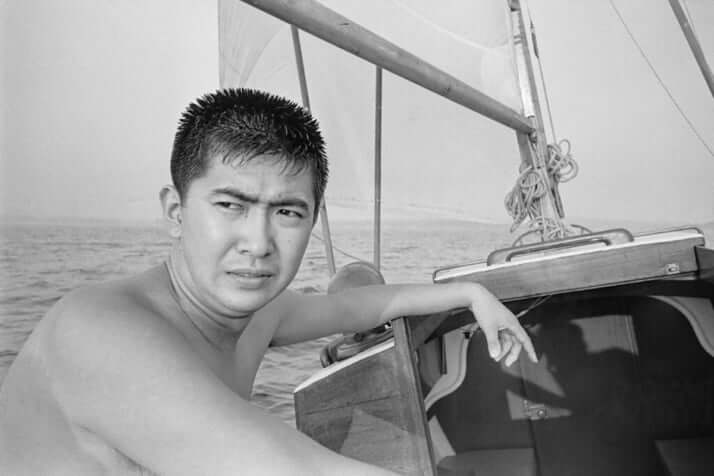

まるで長嶋さんと同じく昭和の大スター、海とヨットをこよなく愛した石原裕次郎さんのように・・・・。

あっ、裕次郎さんだから様になるんですよね。そうでした、失礼いたしました。でもいいんです。私を見ていた人は誰もいなかったので(苦笑)・・・。

皆様も今年の夏休みは色んなご予定があるかとは思いますが、この山口県大津島の回天記念館は太平洋戦争の戦史だけでなく、特攻作戦に参加せざるを得なかった当時の人達の生き様に触れる事のできる貴重な資料館ですので、行かれたことの無い方はいつか是非訪れて頂きたいと思います。

追伸

あと、余談ではありますが、瀬戸内海は昔からスナメリの生息地として知られています。愛らしい表情で水族館でも人気がありますよね。

でも戦後、種々の原因による海洋汚染が深刻化し、スナメリの個体数は急激に減少していきました。

しかし、現在では多くの方々の尽力で海の浄化が進み、スナメリがまた少しずつ目撃されるようになってきたと聞いていたので、私はスナメリさんがひょっこり姿を現わさないかな~っと少し期待しながら海面を見ていましたが、結局目撃する事はできませんでした。

実は私の父親が子どもの頃、瀬戸内海の沿岸に住んでいたそうで、仲間と一緒によく木製の伝馬船と呼ばれる小舟を手で漕いで海の沖に出ていたそうです。そこでよくスナメリの群れに遭遇したそうですよ。父親はスナメリの事を方言で「デゴンドウ」と呼んでいます。

父;「デゴンドウは可愛いでぇ。ワシらのことを仲間じゃ思うて、懐いて寄って来るんじゃ。デゴンドウは海面に一瞬背中を見せたらまた潜るけぇ、背中を見せたら藁草履で背中を軽くトントンたたいて遊んどったんじゃ(笑)」

「昔は靴なんか無くて、みんな藁で編んだ草履を履いとったけぇのう」

と言っていました。

昔は瀬戸内海の沿岸にスナメリがたくさんいたし、一緒に泳いで戯れたりもできたらしく、現在ではそんな経験のある人も少ないですからねぇ・・・。

高齢の父親からこんな貴重な話が聞けるのも幸せな事です。

でも親父、ちょっと一言だけ言わせてくれ・・・。

「デゴンドウを藁草履でトントン・・・・・その話、俺子供の頃からもう何十回と聞かされたよ(笑笑笑笑笑)・・・・・」

家族で夕食を食べながらテレビを観ていてスナメリが映ったら、母親やきょうだいが「あっ、また言う・・・」「またか」っていう感じでお互い顔を見合わせ、表情を歪めてましたからね(笑)。

そこで期待を裏切らないのがウチの親父でした(笑)。何回も同じこと言う人いますよね~(笑)。まぁ私も似た様な所ありますが・・・(苦笑)。

まぁ現在とは違い娯楽の少ない時代の話ですし、父親にとっては余程楽しくて素敵な思い出だったんでしょう。

こんな長文を最後までお読み頂いた方、本当にありがとうございました。それでは今回はこの辺りで失礼いたします(笑)。